退職したら貰えるお金10選!

退職をする前後で申請しないと貰えないお金があるって知っていますか?

今回は、元ハローワーク職員である私が記事を監修させて頂きます。

知らないと200万円以上損してしまうことも、、、、

損をしないためにもしっかりと確認してください!

・退職後の生活が不安だけど、受け取れるお金ってないの?

・なるべく損をしたくないから受け取れるものは申請したい。

・退職がなかなか踏み切れない方

上記のようなお悩みを解決いたします!

元ハロワ職員<br>阿部

元ハロワ職員<br>阿部それでは、退職をする前後で貰えるお金10選についてわかりやすく解説します!

退職したらもらえるお金:①失業保険

この制度については知っている人は多いですね。

失業保険とは退職後、再就職までの間お金が貰える制度のこと

失業保険の正式名称は「雇用保険」ですが、一般的には、失業保険、失業手当、失業給付や失業給付金とも呼ばれています。

失業保険があることによって、仕事を退職した人が経済的な心配をせずに就職活動に集中できるよう、生活を維持するための経済サポートを提供する社会保障制度の一つです。

失業保険を受け取れる対象者

失業保険を受給するには下記の条件を満たしている必要があります。

失業保険を受給するための条件

- 失業状態であること

- 雇用保険に加入していた被保険者期間が一定以上あること

- ハローワークで求職の申し込みをしていること

①失業状態であること

ここでいう失業状態とは、就職したいという意思や就職可能な能力があるにも関わらず、本人やハローワークの努力があっても職業に就くことができない状態のことを指します。

そのため、就職する意思がない方、怪我や病気、妊娠、出産等ですぐに就職ができない方は支給の対象外になってしまいます。

その為、傷病手当や休業補償給付を受け取っている間は失業保険を申請できません。

②雇用保険に加入していた期間が一定期間あること

必要な雇用保険に加入期間は、退職理由や状況によって区別される『一般の離職者』『特定受給資格者』『特定理由離職者』のどれに該当するかによって異なります。

・一般の離職者【自己都合退職】

一般の離職者とは、自己都合で退職した方のことです。例えば、引っ越しや転職等の理由で退職することが該当します。主に自分自身の意思で退職した場合は、自己都合として扱われます。

一般の離職者が失業保険を失業保険を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある必要があります。

待機期間1週間と給付制限期間の2ヶ月経過後に支給がされるため、退職日から計算すると初回の支給までに3ヶ月以上は時間が空いてしまいます。

Q,給付制限を作らずに失業保険をすぐ受け取ることはできますか?

・特定理由離職者【自己都合退職】

特定理由離職者とは、正当な理由で自己都合退職した方や、契約期間が決まっている労働契約において更新がなかったことによる離職した方のことです。

主に下記のような理由で離職した方が特定理由離職に該当します。

- 体力の不足や心身の障害、不調

- 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた

- 労働契約期間満了後に更新を希望したが、更新されなかった。

- 配偶者や扶養すべき家族と別居生活が困難になった

- 結婚による住所変更、会社への通勤が難しい場所への移転

上記の理由による離職は失業保険の給付金を受け取るために必要な期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して1年以上あることです。

また、特定理由離職者のメリットは、給付制限の2ヶ月間を作ることなく失業保険を受け取れます。

しかし、労働契約期間満了後に更新を希望したが、更新されなかった。場合に関しては、令和7年3月31日までは、特定受給資格者(会社都合退職)と同じ条件で失業保険を受け取れます。

・特定受給資格者【会社都合退職】

特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇などの会社の責任で退職となったと評価される理由で会社を離職した方を指します。

特定受給資格者が失業保険を受給する条件は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることです。

しかし、重責解雇の場合は、自己都合退職と同じ扱いになるため注意が必要です。

③支給を受け取るためには求職活動実績が必須

失業保険の支給を受け取るためには失業認定日から次回の失業認定日までの期間中に最低でも2回以上、給付制限がある場合は給付制限中を含めても最低でも3回の求職活動実績が必要になってきます。

- 求職活動実績はどんなものが該当する?

-

①求人への応募をする

②ハローワーク等が行う職業体験、職業紹介、各種講習・セミナー受講等を受ける。

③許可や届出のある民間事業者や公的機関が行う職業紹介、各種講習セミナー受講等を受ける

④再就職に資する各種国家試験、資格試験の受験等を受ける。といったことが挙げられます。

失業保険でもらえる金額

失業保険の受給額は『給付日数×基本手当日額』で計算できます。

給付日数×基本手当日額とは、

賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×所定の給付率(50~80%)の計算で割り出すことができます。

また、年齢によって賃金日額の上限額が決まっています。

基本手当日額は下記の通りです。

| 離職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額の目安 |

|---|---|---|---|

| 29歳以下 | 2657円~5029円 | 80% | 2125円~4023円 |

| 5030円~12380円 | 50%~80% | 4024円~6190円 | |

| 12381円~13670円 | 50% | 6190円~6835円 | |

| 13671円~ | ー | 6835円 | |

| 30~44歳 | 2657円~5029円 | 80% | 2125円~4023円 |

| 5030円~12380円 | 50%~80% | 4024円~6190円 | |

| 12381円~15190円 | 50% | 6190円~7595円 | |

| 15191円~ | ー | 7595円 | |

| 45~59歳 | 2657円~5029円 | 80% | 2125円~4023円 |

| 5030円~12380円 | 50%~80% | 4024円~6190円 | |

| 12381円~16710円 | 50% | 6190円~8355円 | |

| 16711円~ | ー | 8355円 | |

| 60~64歳 | 2657円~5029円 | 80% | 2125円~4023円 |

| 5030円~11120円 | 45~80% | 4024円~5004円 | |

| 11121円~15950円 | 45% | 5004円~7177円 | |

| 15950円 | ー | 7177円 |

失業保険が貰える期間

失業保険が貰える期間は90日~330日です。

失業保険の給付日数は、雇用保険に加入期間や退職理由の一般離職者と特定受給資格者・特定理由離職者で変動します。

一般の離職者の給付日数は下記のとおりです。

| 被保険者期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 10年未満 | 90日 |

| 10年以上20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

一方特定受給資格者・特定理由離職者は下記のようになっています。

| 離職時の年齢 | 被保険者期間 | ||||

| 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |

| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |

| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |

| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |

| 45歳以上60未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |

| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

なお、けがや病気で就職が困難な状態にあると判断された方は、最大360日の給付日数が設けられます。

この申請は特殊のため、専門家へ問い合わせするのがよいでしょう!

失業保険はいつから給付されるのか

失業保険は、離職後ハローワークで申請することで貰い始めることができます。

どのタイミングで支給されるかは『一般の離職者』と『特定受給資格者・特定理由離職』によって異なります。

■一般の離職者の場合

一般の離職者の方は、待機期間の満了日の翌日から2ヶ月間、給付制限が設けられます。

そのため、失業保険の支給が始まるのは2ヶ月と7日以降になります。

また、過去5年間で2回以上自己都合で退職している場面は、給付制限が2ヶ月から3ケ月に伸びてしまうので注意が必要です。

■特定受給資格者・特定理由離職の場合

特定の受給資格者や特定理由離職者は、一般の離職者と違って給付制限がありません。

そのため、待機期間の満了日の翌日から失業保険の支給が始まります。

簡単にまとめると

| 自己都合 | 会社都合 | |

|---|---|---|

| 失業保険が貰えるタイミング | 2ヶ月+7日後 | 7日後 |

| 失業保険が貰える期間 | 90~150日 | 90~330日 |

| 失業保険の最大金額 | 118万円 | 260万円 |

失業保険を受けるうえでの注意点

・受給期間中にアルバイトやパートで働くと支給を受けられなくなることも

失業保険受給期間中は、経済的な不安からアルバイトをしたくなることもあるかと思います。

しかし、受給期間中に週に20時間以上アルバイト・パートで働くと『就職中』とみなされ失業保険の支給を受け取れなくなってしまいます。

また、週20時間未満しか働いてないかたでも、1日4時間以上勤務している日は失業保険が不支給になります。

不支給になった場合、支給日数がその分繰り返される仕組みです。

さらに1日の労働時間が4時間未満の場合は不支給になりませんが、賃金に応じて支給額が減額されることがあるのでご注意ください。

失業保険は受け取るうえで注意しなければ不正受給に該当してしまうこともあります。

しっかりと注意事項について確認しておきましょう。

退職したらもらえるお金:②広域求職活動費

「広域求職活動費」は、雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所(※①)を訪問して求人者と面接等をした場合(以下、広域求職活動という)に支給されます。

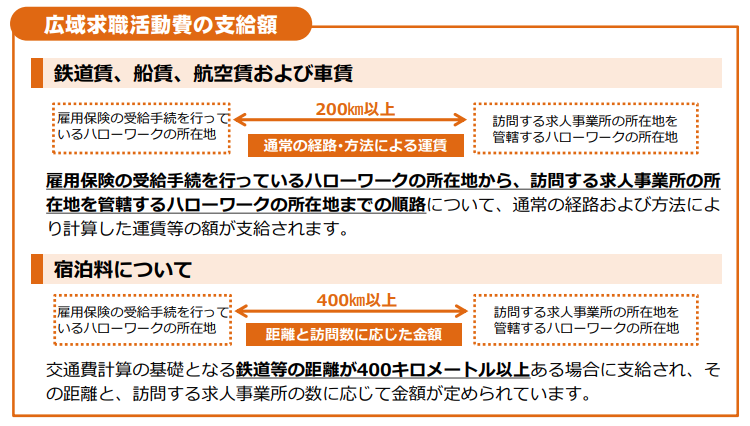

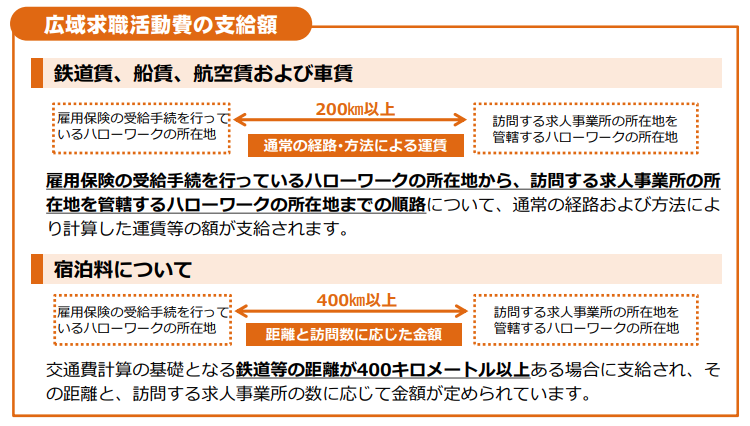

支給には一定の条件があり、支払われる費用には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃と、宿泊料があります。

※①『雇用保険の手続きを行うハローワークから訪問する求人事業所が遠隔地にある』場合、交通費の計算基準となる距離(往復)は、鉄道などの距離が200キロメートル以上であるとされます。

この制度は少し面白くて、求職活動とプチ旅行を楽しめてしまう制度になっています!

あくまでもメインは面接等なので、完全旅行気分ではありませんが、退職後のリフレッシュとしては悪くないと思っております。

広域求職活動費の支給条件

「広域求職活動費」は以下の条件を全て満たす場合に支給されます。

- 雇用保険の受給資格者であること

※広域求職活動の指示を受ける時点で、受給資格者であれば、広求職活動を開始する時点で、受給資格者でなくても対象となります。 - ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人であること

- 雇用保険の受給手続を行っているハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あること

- 雇用保険の待期期間が経過した後に、広域求職活動を開始したこと

- 広域求職活動に要する費用が、訪問先の求人事業所の事業主から支給されないこと、またはその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと

※上記のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に、広域求職活動を開始したことが必要です。

広域求職活動費の支給額

広域求職活動費の支給額については下記の内容となります。

参考に東京都からの各都道府県までの距離を一覧にしました!

| 都道府県 | 距離 |

|---|---|

| 埼玉県 | 20 km |

| 神奈川県 | 26 km |

| 千葉県 | 40 km |

| 群馬県 | 96 km |

| 栃木県 | 100 km |

| 茨城県 | 100 km |

| 山梨県 | 102 km |

| 静岡県 | 143 km |

| 長野県 | 173 km |

| 福島県 | 240 km |

| 富山県 | 250 km |

| 新潟県 | 253 km |

| 愛知県 | 260 km |

| 岐阜県 | 270 km |

| 山形県 | 290 km |

| 石川県 | 295 km |

| 宮城県 | 305 km |

| 三重県 | 310 km |

| 福井県 | 316 km |

| 滋賀県 | 355 km |

| 京都府 | 365 km |

| 奈良県 | 370 km |

| 大阪府 | 395 km |

| 兵庫県 | 425 km |

| 和歌山県 | 445 km |

| 秋田県 | 450 km |

| 岩手県 | 465 km |

| 鳥取県 | 495 km |

| 徳島県 | 503 km |

| 岡山県 | 537 km |

| 香川県 | 537 km |

| 青森県 | 577 km |

| 島根県 | 602 km |

| 高知県 | 612 km |

| 愛媛県 | 665 km |

| 広島県 | 675 km |

| 山口県 | 770 km |

| 大分県 | 790 km |

| 北海道 | 830 km |

| 宮崎県 | 872 km |

| 福岡県 | 880 km |

| 熊本県 | 885 km |

| 佐賀県 | 905 km |

| 長崎県 | 960 km |

| 鹿児島県 | 963 km |

| 沖縄県 | 1555 km |

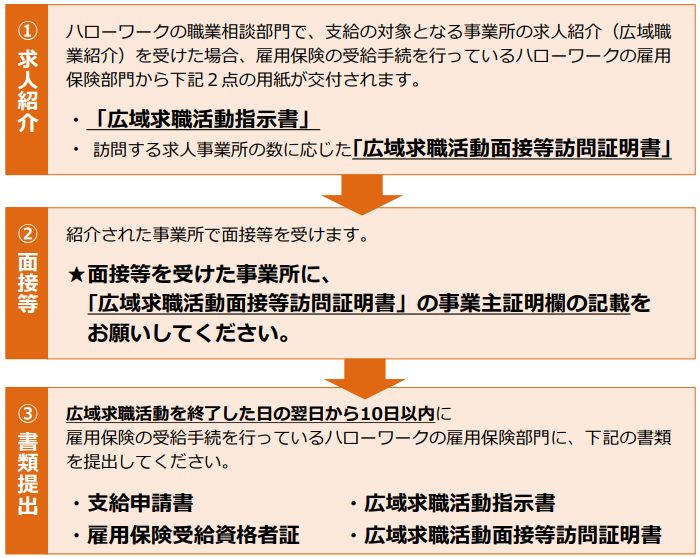

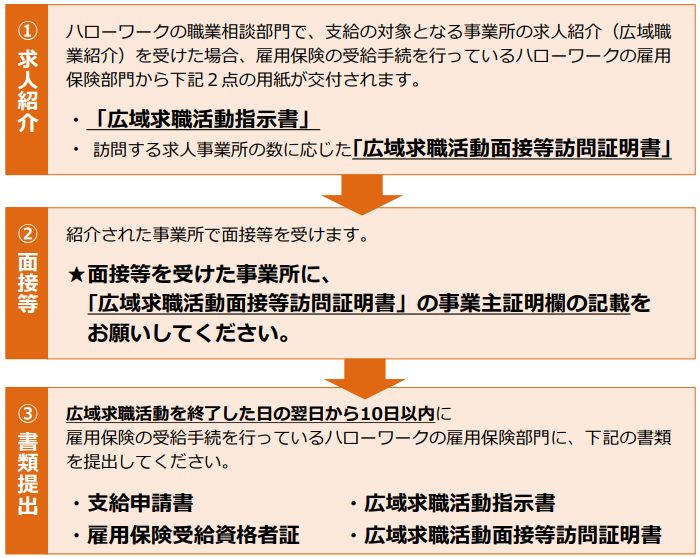

広域求職活動費の手続きの流れ

広域求職活動費の手続きの流れは下記の通りです。

遠くで再就職を検討しているのであれば、これを活用すると負担を減らせます!

また、面接を受けるのみが予定なので、、、、、

このように活用されてる求職者様はいました!笑

しかし、制度について知られてなさすぎるので、利用する人は少なかったですね。。。

退職したらもらえるお金:③傷病手当

傷病手当とは、求職中の病気や怪我が原因で新しい仕事に就けない方に支給される手当のことです。

今回でいう傷病手当とは、雇用保険の傷病手当です。

社会保険の傷病手当金とは違うため、注意してください。

傷病手当の利用条件

傷病手当の利用条件としてはハローワークで求職の申し込みをしたものの、その後に怪我をしてしまったり病気になってしまい、新しい仕事に就けないまま15日以上が過ぎていることです。

申請はハローワークで行います。

なお傷病手当と失業手当はどちらか一方しか受給することができません。

傷病による働けない期間が15日未満の場合は失業保険、15日以上30日未満の場合は傷病手当を貰います。

30日以上働けない場合は、どちらかの手当を貰うか選択する必要があります。

傷病手当の受給期間と金額について

雇用保険による傷病手当の受給できる金額・期間は、失業保険と同じになります。

雇用保険の傷病手当を「傷病手当金」と記載する記事には気をつけてください。

制度に関する知識が浅いということなので、しっかりと分けて理解をしましょう!

退職したらもらえるお金:④就職促進給付

就職促進給付とは早期に再就職を促進することを目的とした給付金制度となっています。

就職促進給付制度の一覧

- 『再就職手当』

- 『就業促進定着手当』

- 『就業手当』

- 『常用就職支度手当』

雇用保険料はこのような制度がある事が前提で払っているので、申請できるなら利用しないとかなり損をしてしまいます。

それでは、それぞれ説明していきます。

再就職手当

再就職手当とは雇用保険受給資格者皆様が基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就いたり事 業を開始した場合に支給することによりより早期の再就職を促進するための制度です。

再就職手当の支給は、再就職が決まってハローワークへ報告してから1か月後になります。

再就職手当を受け取る条件として下の3つの全ての要件を満たす必要があります。

- 受給手続き後7日間の待期期間の後に就職、又は事業を開始したこと。

- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある。

- 離職した前の事業所に再就職したものでない。

就業促進定着手当

就業促進定着手当とは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用さ れ、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日 数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。

就業促進定着手当を受け取る条件として下の3つの全ての要件を満たす必要があります。

- 再就職手当をもらっていること

- 再就職後、同じ職場に半年以上勤めていること

- 再就職後の賃金日額が離職前より減っていること

就業手当

就業手当とは、失業保険を受給している人が、契約期間が1年未満の非正規雇用契約が決まった際に受け取れる手当です。

就業手を受け取る条件として下の3つの全ての要件を満たす必要があります。

- 就業手当は失業保険の支給日数が3分の1以上もしくは45日以上残っている状態が条件です。

就業手当の支給額の計算式は以下になります。

基本手当日額 × 30% × 就業日数 = 支給額

1日当たりの支給上限額は1,857円で、60歳以上65歳未満の方は上限額が1,501円となります。

受取期間は、上限を支給残日数として働いた日数です。

常用就職支度金

常用就職支度金とは、受給資格者、特例受給資格者もしくは日雇受給資格者で、身体障害 者やその他就職が困難な者の常用就職を促進するため、こういった方が安定した職業に就いた場合において支給されるものです。

就業手を受け取る条件として下の3つの全ての要件を満たす必要があります。

- 45歳以上もしくは就職困難な身体障碍者、知的障害者、精神障害者であること

- 1年以上引き継いで雇用されることが確実であると認められること

- 辞めた職場で再雇用されてないこと

- 待期期間や離職理由、紹介拒否等によって給付制限期間が経過した後職業に就いたこと

更に下記の条件がございます。 - 常用就職支度金を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること。

ただし、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがある場合は、常用就職支度金は支給されません。

支給額については以下のようになります。

| 支給残日数 | 常用就職支度金の額 |

|---|---|

| 90日以上 | 30日分の基本手当 |

| 45日以上90日未満 | 残日数の3分の1相当日数分の基本手当 |

| 45日未満 | 15日分の基本手当 |

退職したらもらえるお金:⑤求職者支援制度

求職者支援制度とは、再就職、転職、スキルアップを目指す方が生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。

求職者支援制度を受け取れる対象者として下3つの要件をいずれか満たす必要があります。

- 雇用保険受給中に再就職出来なかった方

- 雇用保険の受給資格がない方

- 雇用保険に入れない短期派遣やアルバイト、パートの方

更に下記の条件がございます。 - 本人収入が月8万以下であること

- 訓練実施日全てに出席すること

(やむを得ない理由で欠席し、証明できる場合(育児・介護をしている方や求職者支援訓練の基礎コースを受講する方については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席すること。) - 世帯全体の金融資産が300万円以下であること

- 世帯全体の収入が月30万以下であること

- 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいないこと

- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していないこと

- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない

- 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない

1ヶ月ごとに職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)を支給されます。

支給金額については以下のようになります。

職業訓練受講手当の支給額

訓練を受講している期間で、要件を満たせば1ヶ月ごとに10万円支給されます。

通所手当の支給額

訓練施設に行くまでにかかる定期乗車券等の額月最大42500円。

収入要件を満たしてない場合も、本人収入が月12万以下かつ世帯収入が月34万円以下で他の要件を満たしている場合は、通所手当だけ支給を受け取ることができます。

寄宿手当の支給額

訓練施設へ行くために同居の配偶者、子や父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に月10700円支給します。

退職したらもらえるお金:⑥特例一時金

特例一時金とは、短期雇用特例被保険者である方が失業した場合に支給される手当のことです。

ここでいう短期雇用特例被保険者とは季節的に雇用される方、または雇用される期間が1年未満で短期の雇用につくことを常態としている方のことです。

具体的には以下の条件を満たす方が受給できます。

特例一時金をを受け取れる対象者として下3つの要件をどれかを満たす必要があります。

- 離職の日以前1年間に、11日以上働いた月が通算して6ヶ月以上あること

- 失業中の状態であること

しかし、求職活動を行うという前提が必要なため下記の条件に該当してしまうと、特例一時金をを受け取れなくなってしまいます。

下記の条件に該当する場合は、受け取れません。

- すでに就職している方(パートやアルバイトも含む。)

- 病気やケガのためすぐに就職することができない方(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている方も含む。)

- 家事の手伝いや家業に従事して就職することができない方

- 離職した後しばらくの間休養する方

- 次の就職先が決まっている方

- 会社の役員などに就任している方

- 事業や自営業での仕事をしている方

- 学業に専念する予定の方

特例一時金の支給額

特例一時金の支給額は、基本手当日額の40日分に相当する額となっています。

ただし、離職日の翌日から6か月を過ぎると受け取ることができなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。

退職したらもらえるお金:⑦求職者支援金融資制度

求職者支援制度とは、求職者支援制度で職業訓練受講給付金を受給する予定の方を対象とした国の貸付制度です。

職業訓練受講給付金を受給しても、その受給金だけだと生活費が足りない!といった方を支援するものとなっております。

対象者

求職者支援金融資制度を受け取れる対象者として下2つの要件を全て満たす必要があります。

- ハローワークで、求職者支援資金融要件確認書の交付を受けている方

・暴力団ではない。

・貸付金を返済する意思があると認められる。

・貸付を希望する理由が認められる - 職業訓練受講給付金の支援決定を受けている方

以下の要件2つをどちらも満たしている方が対象となっています。

求職者支援金融資制度の貸付額額と利率

月5万円上限もしくは月10万円上限 ×受講予定訓練月数になります

月5万円と10万円の貸付が対象となる人は下記の通りです。

- 上限月10万円 × 受講予定訓練月数 貸付可能な方

-

同居または生計を一緒にしている別居の配偶者や子、父母のいずれかがいる場合

- 上限月5万円 × 受講予定訓練月数 貸付可能な方

-

上記(上限月10万円 × 受講予定訓練月数 貸付可能な方)以外単身者等

求職者支援金融資制度は貸付となるので利息が発生します。

年0.0% (信用保証料0.5%を含む)

求職者支援金融資制度の注意点

- 口座は労働金庫(ろうきん)の口座に限ります。

ろうきんに口座がない場合は、手続きの際に口座を開設する必要があります! - 返済に関して毎月末日に自動引き落としされます。

万が一残高が足りなかったりして期日通りに返済できない場合は、年14.5%の高い金利を支払うことになってしまいます。

求職者支援金融資制度の貸付利息は、あってないようなものです。

生活にどうしても困ってしまう場面は出てきます。

その時は、クレジットカードやキャッシングではなく、求職者支援金融資制度を活用すると良いでしょう!

退職したらもらえるお金:⑧未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度とは企業の倒産によって賃金が支払われないまま退職した労働者に、未払賃金の一部を立替払する制度です。

全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。

会社が倒産してしまって、給料が支払されない!!なんてことがあってしまった人への救いの制度ですね!

未払賃金立替払制度を受け取れる対象者として下2つの要件を全て満たす必要があります。

- 1年以上事業活動を行っていたこと

- ※倒産していること

- 労働者が、(法律上の倒産んの場合)倒産について裁判所への申し立て等やまたは(事実上の倒産の場合)労働基準監督署への認定申請が行われた日の6ヶ月前の日から2年間に退職していること。

※ここでいう倒産の意味合いは2つあります。

⑴事実上の倒産

中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払い能力がない場合

この場合、労働基準監督署長の認定が必要になるので、労働基準監督署に認定の申請を行ってください。

⑵法律上の倒産

破産、特別再三、民事再生、会社更生の場合

この場合、破産管財等に倒産等を証明してもらう必要があります。

必要な用紙については労働監督署に備え付けてあります。

未払賃金立替払制度での立替額

立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。

ただ、退職の年齢によって88万円〜296万円の範囲で上限が設けられてます。

| 退職日における年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払いの上限額 |

|---|---|---|

| 45歳以上 | 370万円 | 370万円x0.8=296万円 |

| 30歳以上45歳未滿 | 220万円 | 220万円x0.8=176万円 |

| 30歳未滿 | 110万円 | 110万円x0.8=88万円 |

未払賃金立替払制度の注意点

- ボーナスは立替払の対象とはなりません。

- 未払い賃金が2万円未満の場合も対象とはなりません。

退職したらもらえるお金:⑨年金

皆さんご存じ年金とは公的年金制度のことで、老後の暮らしや事故等で障害をおったときや、一家の働き手がなくなったときに、みんなで暮らしを支えあうという社会保険の考え方で作られた仕組みです。

通常は65歳から年金をもらえることになります。

一定の条件を満たす方は、65歳になるまでの期間、老齢更生年金を受け取ることができます。

また、60歳から65歳までの間には、年金が繰り上げて減額された状態で支給される「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。

日本の公的年金制度では、基本的に20歳から60歳までの国内居住者全員が保険料を支払い、その保険料が高齢者などに年金として給付される仕組みとなっています。

年金制度を受け取れる対象者として下2つの要件を全て満たす必要があります。

- 老後であれば全ての方が老齢基礎年金を受給できます。

また更生年金等に加入していた方は老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取ることができます。

年金の支給額

日金の受給月額は約14万円4000円となっています。

内訳は基礎年金が57000円でそれに加えて厚生年金になっています。

男女で差があり男性の場合、平均月約16万5000円、女性は10万3000円です。

厚生年金の受給額は、保険料の納付月数と収入によって決まるため、収入が高いほど年金の受給も多くなります。

厚生年金等に入ってない方は月額57000円になっています。

退職したらもらえるお金:⑩退職金

退職金(一時金・年金)とは、退職手当、退職慰労金とも呼ばれます。

退職金制度は会社で一定の年数以上働いた場合、働いた期間や在職期間中の業績等に応じてお金が支給される制度のことです。

何年目から支給される、どんな計算方法が用いられる、というのは各社によって変わり、明確に定められたルールは存在しません。

退職金制度は大きく分けて4つに分類されます。

- 退職一時金制度

-

会社独自に準備していて、一度にまとめて受け取れるもの

- 退職年金制度

-

会社独自に準備していて、分割して受け取るもの

- 中小企業退職金共済/特定退職金共済

-

外部の機関を活用して準備していて、一度にまとめて受け取れるもの

- 厚生年金飢饉/確定給付企業年金/確定拠出年金

-

外部の機関を活用して準備していて、分割して受け取るもの

退職金の対象者

退職金制度の対象者は、会社によって異なります。

退職金は支給の義務がないので一切出ないという場合もあります。

退職制度がある会社は厚生労働省の発表で令和5年で74.9%となっています。

会社規模によっても異なり、1000人以上いる会社の場合90.1%の会社が貰えるようになっています。

確認方法としては、

①就業規定を確認する。

②社内の事務や総務の方に聞く。

といった方法が挙げられます。

また、何年経過支給されるのかというのは会社ごとによって異なりますが、厚生労働省の調査によると働いて3年以上経過してから退職手当の支給対象になるという企業が多いとのことです。

退職金の支給額

退職金の相場は定年まで働いてる方の場合約900万円〜2000万円となっております。

働く年数や自己都合退職なのか会社都合退職場合にもよって異なります。

10年以上働くと100万円ほど貰える企業が多いようです。

先程もお伝えした通り会社によって異なるので、気になるようでしたら確認しましょう。

まとめ:退職したらもらえるお金10選!自己都合退職でも給付金をもらう条件

どうだったでしょうか?

雇用保険に加入していれば活用できる制度は知らないだけでたくさんあります。

また、会社独自で退職後に受け取れる退職金制度がある場合もございます。

意外と退職した後に貰えるお金が多いと感じませんでしたか?

退職前に一度就業規則(賃金規定)については確認しておいた方がよさそうですね!

退職に関連する手続きが多すぎて、相談したい…

といった方も多いでしょう。

しかし、安心してください。

転職×退職サポート窓口の公式LINEでは、退職に関する悩みや相談に乗っています。

失業保険が最大300万円受給可能!?

自分が失業保険の受給条件に当てはまるか?

当てはまる場合、最大でいくら受け取れるのか?

などを無料で診断しています。

興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせしてみてくださいね!